아랫글은 2006년부터 구글의 visual design lead로 일했던 더그 보우먼이 2009년 구글을 떠나면서 자신의 블로그에 남긴 ‘Goodbye, Google’이라는 제목의 포스트를 일부 번역한 것입니다. 라이코스와 와이어드닷컴의 디자인을 주도하면서 IT 디자인 구루(Guru)로 불리던 그가 폭풍 성장 중이었던 구글을 떠났다는 소식은 구글의 독특한 기업 문화와 더불어 여러 매체에 소개된 바 있습니다.

디자인 매니지먼트가 정착하지 않은 기업이 어째서 불합리한 결론에 이르게 되는지, 왜 기업의 철학과 태도가 디자인 정책에 영향을 끼치게 되는지 잘 설명해주는 사례입니다.

오늘은 저의 구글 생활을 마무리하는 날입니다.

저는 거의 3년 전쯤 인하우스로 구글에서 일하기 시작했습니다. 바닥부터 팀을 꾸렸지요. 재능있는 디자이너를 고용해 팀을 만들 수 있었던 것은 저에게 큰 행운이었습니다. 우리는 하나의 강령으로 visual design을 구글에 도입했고, 대단한 일을 해냈습니다. 우리 팀이 자랑스럽습니다. 그리고 앞으로도 그들이 잘 지내기 바랍니다. 그들에게는 도전적인 일이 많이 남아있지만, 이제 저는 떠날 때입니다.

…

제가 입사한 2006년, 이미 구글은 이미 7년 된 기업이었습니다. 전통적인 디자인 교육을 받은 디자이너 하나 없이 기업을 경영하기에 7년은 매우 긴 시간입니다. 당시 구글에는 여러 명의 디자이너가 있었지만, 대부분 컴퓨터 공학이나 HCI Human Computer Interaction를 전공한 사람들이었고 정책을 결정할 통솔력을 가진 임원진은 한 명도 없었습니다.

디자인 정책과 디자인 요소를 이해하지 못하는 조직은 결국 디자인을 평가할 근거가 바닥나기 마련입니다. 모든 디자인 과정에 참여한 사람들이 저마다 잘못을 지적하느라 목소리를 높입니다. 확고한 판단근거가 없기때문에 의심이 끼어듭니다. 직관은 작동하지 않습니다. “이게 맞는 방향일까?” 개발자엔지니어로 가득 찬 기업답게 디자인 문제를 해결하는데 개발엔지니어링을 동원합니다. 모든 판단을 간단한 로직으로 정의한 다음 감성적인 요소를 무시한 채 오직 데이터만 보는 거죠. 데이터가 마음에 들면 통과, 데이터가 나쁘면 다시 원점으로 되돌아갑니다. 결국, 데이터가 모든 평가의 족쇄가 되어 기업을 마비시키고 과감한 디자인을 시도하지 못하도록 만듭니다.

구글이 어떤 파란색을 사용할지 결정하려고 41가지의의 서로 다른 파란색을 테스트했더라는 소문은 사실이에요. 얼마 전에도 괘선의 두께로 3픽셀이 좋을지 4픽셀 아니면 5픽셀이 좋을지 논쟁하면서 제 의견을 증명하라고 요구 받은 적도 있습니다. 저는 이런 환경에서 일할 수가 없어요. 이런 사소한 디자인 결정 때문에 논쟁하는 것에 지쳤습니다. 세상엔 디자인으로 해결할 문제들이 얼마든지 있습니다.

구글 이야기는 잠시 두고, 우리나라 기업의 상황을 묘사해보겠습니다.

아무런 정책 없이 발주한 신제품의 디자인시안이 들어오면, 대표는 더 많은 사람의 의견을 들어보는 것이 합리적이라며 중간 관리자 대부분과 막 들어온 신입사원까지 회의에 참석시킵니다.

디자이너의 설명이 끝나면 대표는 회의에 참석한 전원에게 디자인시안의 좋아 보이는 점과 아쉬운 점을 코멘트하라고 지시합니다. 맥락 없이 회의에 참석한 직원들은 각자 자신의 취향과 눈높이를 근거로 열심히 디자인아트웍을 평가합니다. 왜 발전적인 의견이 나오지 않냐며 살짝 질책하던 대표는 자신의 안목을 바탕으로 매우 주관적인 디자인 수정을 요청합니다.

회의 참석했던 임직원들은 소모적인 회의라고 생각하면서 디자인시안 평가를 자신의 업무와 별개로 여기기 시작합니다. 대표는 자신의 안목이 반영된 수정안을 보며 기분이 좋아지긴 했지만, 여전히 좋은 디자인인지 판단이 서지 않자 처음부터 디자인시안에 한계가 있었다고 생각합니다.

디자인시안은 대표의 안목에 더욱 의존하게 되었고 회의는 정말로 형식이 되었으며 디자이너는 고민하는 걸 관두고 잔금을 빨리 받기만 바라게 되었습니다.

과장을 더 하긴 했지만 몇 가지 실제 사례를 하나로 섞어놓은 것입니다.

구글의 사례와 다른듯해도 여기엔 공통점이 있습니다. 상품/서비스를 만드는 주체인 기업이 상품의 디자인 평가를 포기하고 외부에 전가했다는 점이지요. 구글의 사례에서는 개발자엔지니어들이 서로 다른 41가지의 파란색을 테스트로 결정하자는 ‘논리적 합의’를 바탕으로 아주 사소한 디자인마저 소비자가 평가하도록 만들었습니다. 정답은 소비자테스트 데이터가 보여줄 테니 우리는 질문만 하면 된다는 식으로 말이죠. 우리나라 기업의 시나리오에서는 기업 구성원 모두가 판단을 남에게 떠안기면서 결론이 나지 않는 시안개발의 악순환에 빠져들고 말았습니다.

상품/서비스를 평가하는 데 있어 사용자의 반응을 살피고 테스트하는 것은 꼭 필요한 과정입니다. 사용자테스트 없이 상품을 내놓는 것이야말로 모두를 위험에 빠뜨리는 무모한 일이지요. 하지만 41가지의 파란색이나 1픽셀 단위의 괘선 두께는 사용자테스트의 대상이 아닙니다. 누구에게도 애매할 가능성이 있는 디자인 요소를 사용자 판단에 맡기는 일은 새로운 상품을 개발하는 것만큼 많은 시간과 에너지를 요구하지만 얻는 것이 너무나 사소하기 때문이지요. 설령 소비자가 어떤 파란색을 가장 좋아하는지를 알아냈다 하더라도 그것이 핵심적인 상품의 디자인 요소가 아니라는 점은 처음부터 정해져 있었으니까요.

물론, 구글은 성장의 방향성을 잘 찾았고 세계에서 두 번째로 큰 기업이 되었습니다. 2016년의 구글 서비스는 ‘플랫디자인’이라는 디자인 언어를 만들어내는 등 철학과 방향성에 적합한 일관성 있는 디자인 정책을 보여주고 있습니다. 과거에 더그 보우먼을 영입한 것도 구글만의 디자인 언어를 찾아나가는 과정이었다고 여겨질만큼 조금씩 오랜 시간에 걸처 디자인 정책을 구축해 왔습니다. 그러나 지금의 구글이 성공적으로 디자인 정책을 구축했다고 이런 깨알같은 소비자테스트 사례를 디자인 정책의 개발 방법으로 받아들여선 곤란합니다.

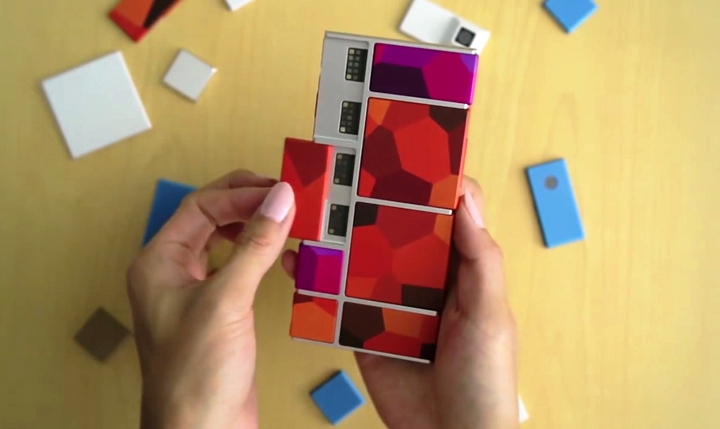

구글은 대대적으로 상품/서비스를 런칭했다가 주저 없이 폐기하는 것으로 유명합니다. ‘이것이 미래’라며 대대적으로 홍보했지만 이제는 쏙 들어간 ‘구글 글래스’가 그렇고 최근 자체 브랜드로 새로운 스마트폰 ‘픽셀’ ‘픽셀 XL’을 선보이면서 몇 년간 개발해온 모듈형 스마트폰 ‘프로젝트 아라’를 접어버리기도 했지요. 매년 사라지는 구글 서비스도 많아서 이것만 모아서 보여주는 연재 기사도 있습니다. 보통 기업이라면 심각한 경영 위기를 초래할만한 시행착오를 막대한 수익으로 지원하는 시스템을 가지고 있는만큼 어디까지나 이례적인 경우로 보는 것이 적당합니다.

기업의 철학과 태도는 디자인 정책을 좌우하게 되며 최종적으로 상품에 반영되기 마련이라는 이야기를 더그 보우먼의 글을 통해서 전하고 싶었습니다. 구글의 뒷 이야기는 언제나 흥미롭기도 하구요.

상품이 탄생하고 소비자와 만나는 접점에서 기업은 디자인과 만나고 정책에 기반한 판단이 필요합니다. 상품/서비스를 제공하는 것이 이 사회에서 기업이 가진 중요한 역할이라면 기업의 디자인은 기업이 가장 잘 알아야 하겠죠. 매니지먼트 없이 지금의 디자인이 개선되길 바라는 것은 마케팅 없이 시장에 상품을 내놓고 알아서 잘 팔리기를 기다리는 것과 다를 바 없습니다.